パワープレーには様々な陣形が存在するが、その中でもボックス配置は非常にシンプルかつそれなりの攻撃力があり、かなり広く使われている戦術である。

もし2つの陣形のみを選択してチームに導入しろと言われれば、間違いなく誰しもが選択したくなる陣形だと思われる。

この記事ではパワープレーのボックス配置について徹底解説する。

目次

配置と体の向き

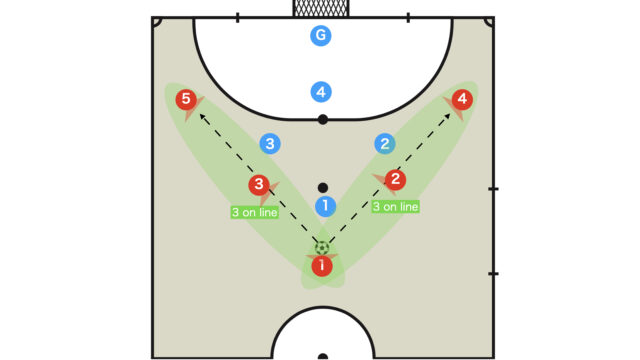

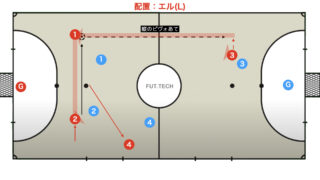

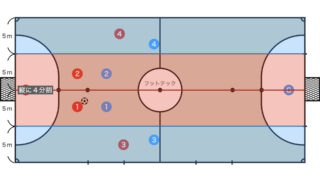

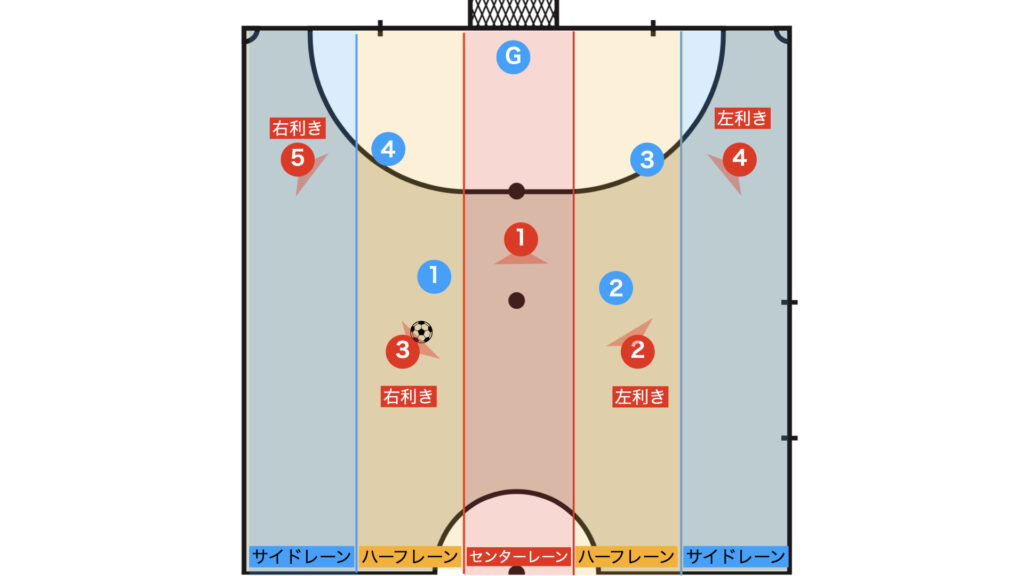

ボックス型の配置は四角形(ボックス)の真ん中(ライン間)に一人を配置した2-1-2の陣形である。

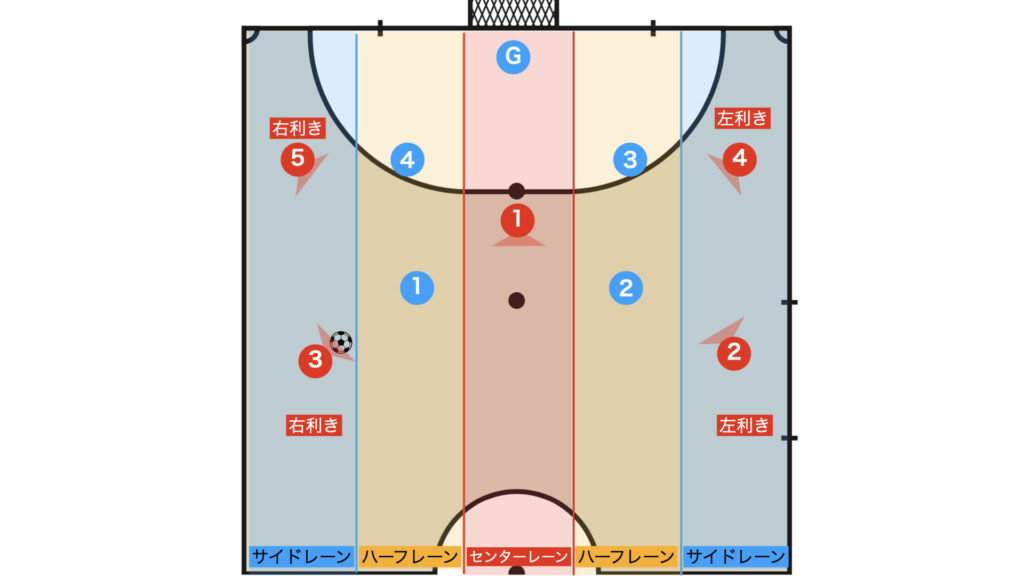

同じボックスでも2パターンの配置があるのでそれぞれ解説する。

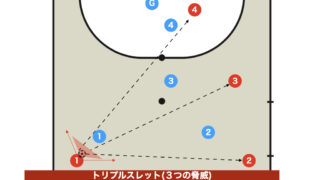

最後尾の距離感が近いパターン

5人が別々のレーンに入ることで安定してパスコースを確保できるメリットがある。

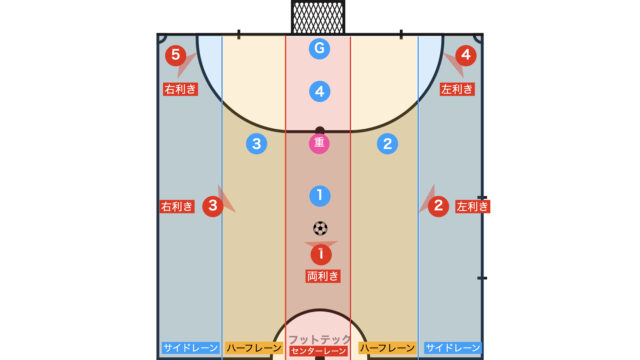

最後尾の距離感が遠い(幅を取る)パターン

全員が幅をとった長方形の陣形。

後ろ二人の距離感が遠くなることで相手守備が連動して守りにくくなる。

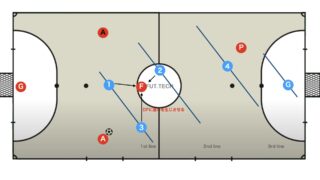

戦術的意図

最後まで記事を読んでいただき誠にありがとうございます。

↑にSNSシェアボタンがございますのでこの記事が有益だと思った方はシェアして頂けると幸いです。

Twitterでフットサルの戦術に関する有益な情報を発信していますのでまだフォローしていない方はフォローお願いします!

私達は日本のフットサルの競技レベルを上げるためにFリーグや海外での指導経験のある方との意見交換を通じて良質な情報を発信しています。

何か分からない点、間違っている箇所がございましたら↓のコメント蘭からお気軽にコメントください。

定期的に記事更新していますので今後も読みたいと思った方はブックマークの登録 or 「フットテック」で検索していただけると幸いです。